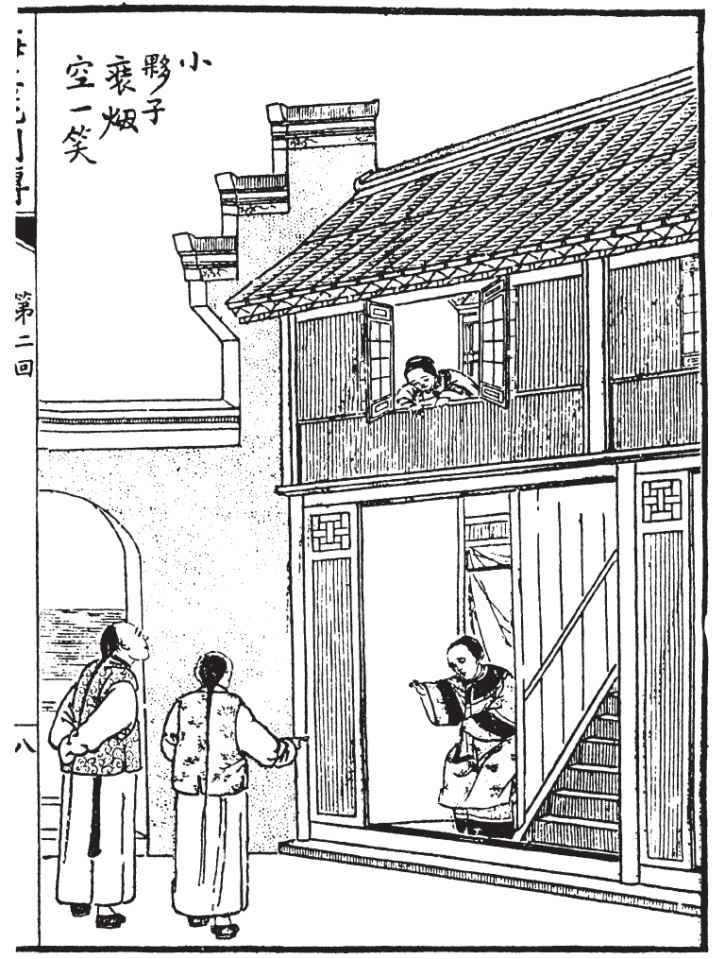

第二回 小伙子装烟空一笑 清倌人吃酒枉相讥

按四人离了聚秀堂,出西棋盘街北口,至斜角对过保合楼,进去拣了正厅后面小小一间亭子坐下。堂倌送过烟茶,便请点菜。洪善卿开了个菜壳子 [1] 另外加一汤一碗。堂倌铺上台单,摆上围签 [2] ,旋亮了自来火 [3] 。看钟时,已过六点。洪善卿叫烫酒来,让张小村首座。小村执意不肯,苦苦的推庄荔甫坐了。张小村次坐。赵朴斋第三。洪善卿主位。

[1] 只笼统的点三炒四冷盆等,是什么菜由饭馆决定。

[2] 在第二十九回开始,席散后到房里去坐,“外场送进台面干湿。”显然酒席上也吃打茶围时例有的干果果脯。“围签”可能就是果盘,在官话普及后被果盘这名称取代“围”,因为果盘分隔为几只小碟子,围绕中央的一只;“签”似指果脯上戳的牙签。当时已有木制牙签出售。第十回有人用“柳条剔牙杖”。打茶围即吃茶与围签之意。

[3] 煤气灯。

堂倌上了两道小碗,庄荔甫又与洪善卿谈起生意来,张小村还插嘴说一两句。赵朴斋本自不懂,也无心去听他,只听得厅侧书房内,弹唱之声,十分热闹,便坐不住,推做解手,溜出来,向玻璃窗下去张看。只见一桌圆台,共是六客,许多倌人团团围绕,夹着些娘姨大姐,挤满了一屋子。其中向外坐着紫膛面色三绺乌须的一个胖子,叫了两个局。右首倌人正唱那二黄《采桑》一套,被琵琶遮着脸,不知生的怎样。那左首的年纪大些,却也风流倜傥;见胖子划拳输了,便要代酒;胖子不许代,一面拦住他手,一面伸下嘴去要呷;不料被右首倌人,停了琵琶,从袖子底下伸过手来,悄悄的取那一杯酒授与他娘姨吃了;胖子没看见,呷了个空,引得哄堂大笑。

赵朴斋看了,满心羡慕;只可恨不知趣的堂倌请去用菜,朴斋只得归席。席间六个小碗陆续上毕,庄荔甫还指手划脚谈个不了。堂倌见不大吃酒,随去预备吃饭的菜。洪善卿又每位各敬一杯,然后各拣干稀饭吃了,揩面散坐。堂倌呈上菜帐。洪善卿略看一看,叫写永昌参店。堂倌连声答应。

🐴 落霞读书 shu ==- l u o x i a d u s h u . c o m -=

四人相让而行,刚至正厅上,正值书房内那胖子在厅外解手回来,已吃得满面通红,一见洪善卿,让道:“善翁也在这儿,巧极了。里边坐。”不由分说,一把拉住,又拦着三人道:“一块叙叙 。”

庄荔甫辞了先走,张小村向赵朴斋丢个眼色,两人遂也辞了,与洪善卿作别,走出保合楼。赵朴斋在路上咕噜道:“你为什么要走 ?‘镶边酒’ 乐得扰扰他 。”被张小村咄了一口道:“他们叫了长三书寓在这儿,你去叫幺二 [4] ,该多坍台!”朴斋方知有这个缘故,便想了想道:“庄荔甫只怕在陆秀林那儿,我们也到秀宝那儿去打茶围,好不好?”小村又哼了一声道:“他不跟你一块去,你去找他干什么?多讨人嫌!”朴斋道:“那么到哪去 ?”小村只是冷笑,慢慢说道:“也不怪你,头一趟到上海,哪晓得玩有玩的多少路数。我看起来,不要说什么长三书寓,就是幺二上,你也不要去的好。她们都看惯了大场面了,你拿三四十洋钱去用在她身上也不在她眼睛里。况且陆秀宝是清倌人,你可有几百洋钱来替她开宝?就省点也要一百开外喏。你也不犯着 。你要玩 ,还是到老老实实地方去,倒还好。”朴斋道:“哪里呢?”小村道:“你要去,我同你去好了。比起长三书寓,不过地方小些,人是也差不多。”朴斋道:“那么去 。”

[4] 一等妓女叫长三,因为她们那里打茶围——访客饮茶谈话——三元,出局——应名侑酒——也是三元,像骨牌中的长三,两个三点并列。所以二等妓女叫幺二,打茶围一元,出局二元。

晚清王廷鼎日记《南浦行云录》(一八八六年)自杭州至南昌沿途记听书:“此技独盛行于苏,业此者多常熟人,男女皆有之,而总称之曰说书先生。所说如《水浒》《西游记》《铁冠图》之类曰大书。《玉蜻蜓》《珍珠塔》《三笑》《白蛇传》之类曰小书。所说之处皆在茶室,曰书场。……难后〔灭太平天国后〕女说书者风行于沪上,实即妓也,亦称先生。女称先生即此。十一月二十一日听书记此,二十五日到沪往听,已京腔是尚矣。”女说书先生在上海沦为娼妓,称“书寓”,自高身价,在原有的长三之上,逐渐放弃说书,与其他妓女一样唱京戏侑酒。长三也就跟着书寓称为“先生”——幺二仍旧称“小姐”。吴语“先生”读如“西桑”,上海的英美人听了误以为“sing song”,因为她们在酒席上例必歌唱;singsong girl因此得名,并非“歌女”译名。“歌女”是一九二〇末叶至三〇年间的新名词,还在有舞女之后。当时始有秦淮河夫子庙歌女,经常上场清唱,与上海妓女偶一参加“群芳会唱”不同,而且也只有南京有。

小村立住脚一看,恰走到景星银楼门前,便说:“你要去 打那边走。”当下领朴斋转身,重又向南,过打狗桥,至法租界新街尽头,一家门首挂一盏薰黑的玻璃灯,跨进门口,便是楼梯。朴斋跟小村上去看时,只有半间楼房,狭窄得很,左首横安着一张广漆大床,右首把搁板拼做一张烟榻,却是向外对楼梯摆的,靠窗杉木妆台,两边“川”字高椅。便是这些东西,倒铺得花团锦簇。

朴斋见房里没人,便低声问小村道:“此地是不是幺二哪?”小村笑道:“不是幺二,叫阿二。”朴斋道:“阿二 比幺二可省点?”小村笑而不答。忽听得楼梯下高声喊道:“二小姐,来 。”喊了两遍,方有人远远答应,一路戏笑而来。朴斋还只管问,小村忙告诉他说:“是花烟间。 [5] ”朴斋道:“那为什么说是阿二呢?”小村道:“她名字叫王阿二。你坐这儿,不要话这么多。”

[5] 有妓女的鸦片馆。

话声未绝,那王阿二已上楼来了。朴斋遂不言语。王阿二一见小村,便窜上去嚷道:“你好啊!骗我是不是?你说回去两三个月 ,直到这时候才刚刚来!这是两三个月啊?只怕有两三年了!我叫娘姨到栈房里看了你几趟,说是没来,我还不信,隔壁郭孝婆也去看你,倒说是不来的了。你只嘴可是放屁?说过的话可有一句做到?倒给我记得清清楚楚在这儿。你再不来 ,索性找上你了,跟你来一手,试试看好了!”小村忙陪笑央告道:“你不要生气,我跟你说。”便凑着王阿二耳朵边轻轻的说话。说不到三四句,王阿二忽跳起来沉下脸道:“你倒聪明死了,你想拿件湿布衫给别人穿了,你 脱身了,是不是?”小村发急道:“不是呀,你也等我说完了 。”

王阿二便又爬在小村怀里去听,也不知咕咕唧唧说些什么。只见小村说着又努嘴,王阿二即回头把赵朴斋瞟了一眼。接着小村又说了几句。王阿二道:“你 怎样呢?”小村道:“我是还照旧 。”

王阿二方才罢了,立起身来剔亮了灯台,问朴斋尊姓,又自头至足细细打量。朴斋别转脸去装做看单条。只见一个半老娘姨,一手提水铫子,一手托两盒烟膏,蹭上楼来,见了小村,也说道:“阿唷,张先生 。我们只道你不来的了,还算你有良心哒。”王阿二道:“呸!人要有了良心是狗也不吃屎了!”小村笑道:“我来了倒说我没良心,从明天起不来了!”王阿二也笑道:“你敢!”

说时,那半老娘姨已把烟盒放在烟盘里,点了烟灯,冲了茶碗,仍提铫子下楼自去。王阿二靠在小村身旁烧起烟来,见朴斋独自坐着,便说:“榻床上来躺躺 。”

朴斋巴不得一声,随向烟榻下手躺下,看着王阿二烧好一口烟装在枪上授与小村,飕飕飕的直吸到底。又烧了一口,小村也吸了。至第三口,小村说:“不吃了。”王阿二调过枪来授与朴斋。朴斋吸不惯,不到半口,斗门噎住。王阿二接过枪去打了一签,再吸再噎。王阿二嗤的一笑。朴斋正自动火,被她一笑,心里越发痒痒的。王阿二将签子打通烟眼,替他把火。朴斋趁势捏她手腕。王阿二夺过手,把朴斋腿膀尽力摔了一把,摔得朴斋又酸又痛又爽快。朴斋吸完烟,却偷眼去看小村,见小村闭着眼,朦朦胧胧似睡非睡光景。朴斋低声叫:“小村哥。”连叫两声,小村只摇手不答应。王阿二道:“烟迷呀,随他去罢。”朴斋便不叫了。

王阿二索性挨过朴斋这边,拿签子来烧烟。朴斋心里热的像炽炭一般,却关碍着小村,不敢动手,只目不转睛的呆看;见她雪白的面孔,漆黑的眉毛,亮晶晶的眼睛,血滴滴的嘴唇,越看越爱,越爱越看。王阿二见他如此,笑问:“看什么?”朴斋要说又说不出,也嘻着嘴笑了。王阿二知道是个没有开荤的小伙子,但看那一种腼腆神情,倒也惹人生气,装上烟,把枪头塞到朴斋嘴边说道:“哪,请你吃了罢。”自己起身,向桌上取碗茶呷了一口,回身见朴斋不吃烟,便问:“可要用口茶?”把半碗茶授与朴斋。慌的朴斋一骨碌爬起来,双手来接,与王阿二对面一碰,淋淋漓漓,泼了一身的茶,几乎砸破茶碗。引得王阿二放声大笑起来。这一笑连小村都笑醒了,揉揉眼,问:“你们笑什么?”王阿二见小村呆呆的出神,更加弯腰拍手,笑个不了。朴斋也跟着笑了一阵。

小村抬身起坐,又打个呵欠,向朴斋说:“我们走罢。”朴斋知道他为这烟不过瘾,要紧回去,只得说好。王阿二和小村两个又轻轻说了好些话。小村说毕,一径下楼。朴斋随后要走。王阿二一把拉住朴斋袖子,悄说:“明天你一个人来。”

朴斋点点头,忙跟上小村,一同回至悦来客栈,开门点灯。小村还要吃烟过瘾。朴斋先自睡下,在被窝里打算,想小村的话倒也不错,况且王阿二有情于我,想也是缘分了;只是丢不下陆秀宝,想秀宝毕竟比王阿二标致些;若要兼顾,又恐费用不敷。这个想想,那个想想,想得翻来覆去的睡不着。

一时,小村吸足了烟,出灰洗手,收拾要睡。朴斋重又披衣坐起,取水烟筒吸了几口水烟,再睡下去,却不知不觉睡着了。睡到早晨六点钟,朴斋已自起身,叫栈使舀水洗脸,想到街上去吃点心,也好趁此逛逛;看小村时,正鼾鼾的好睡;因把房门掩上,独自走出宝善街,在石路口长源馆里吃了一碗廿八个钱的闷肉大面;由石路转到四马路,东张西望,大踱而行,正碰着拉垃圾的车子下来,几个工人把长柄铁铲铲了垃圾抛上车去,落下来,四面飞洒,溅得远远的。朴斋怕沾染衣裳,待欲回栈,却见前面即是尚仁里;闻得这尚仁里都是长三书寓,便进 去逛逛。只见 内家家门首贴着红笺条子,上写倌人姓名;中有一家,石刻门坊,挂的牌子是黑漆金书,写着“卫霞仙书寓”五字。

朴斋站在门前,向内观望,只见娘姨蓬着头,正在天井里浆洗衣裳,外场跷着腿,正在客堂里揩拭玻璃各式洋灯。有一个十四五岁的大姐,嘴里不知咕噜些什么,从里面直跑出大门来,一头撞到朴斋怀里,朴斋正待发作,只听那大姐张口骂道:“撞死你娘起来了!眼睛可长着!”朴斋一听这娇滴滴声音,早把一腔怒气消化净尽;再看她模样俊秀,身材伶俐,倒嘻嘻的笑了。那大姐撇了朴斋,一转身又跑了去。忽又见一个老婆子,也从里面跑到门前,高声叫“阿巧”;又招手儿,说:“不要去了。”那大姐听了,便噘着嘴,一路咕噜着,慢慢的回来。

那老婆子正要进去,看见朴斋有些诧异,即立住脚,估量是什么人。朴斋不好意思,方讪讪的走开,仍向北出 ,先前垃圾车子早已过去,遂去华众会楼上泡了一碗茶,一直吃到七八开,将近十二点钟时分,始回栈房。

那时小村也起身了。栈使搬上中饭,大家吃过,洗脸。朴斋便要去聚秀堂打茶围。小村笑道:“这时候倌人都睡在床上,去干什么?”朴斋无可如何。小村打开烟盘,躺下吸烟。朴斋也躺在自己床上,眼看着帐顶,心里辘辘的转念头,把右手抵住门牙去咬那指甲;一会儿又起来向房里转圈儿,踱来踱去,不知踱了几百圈;见小村刚吸得一口烟,不好便催,哎的一声叹口气,重复躺下。小村暗暗好笑,也不理他。等得小村过了瘾,朴斋已连催四五遍。小村勉强和朴斋同去,一径至聚秀堂。只见两个外场同娘姨在客堂里一桌碰和。一个忙丢下牌去楼梯边喊一声“客人上来。”

朴斋三脚两步,早已上楼,小村跟着到了房里。只见陆秀宝坐在靠窗桌子前,摆着紫檀洋镜台 [6] ,正梳头哩,杨家妈在背后用篦子篦着,一边大姐理那脱下的头发。小村朴斋就桌子两边高椅上坐下。秀宝笑问:“有没用饭哪?”小村道:“吃过有一会了。”秀宝道:“怎么这么早哇?”杨家妈接口道:“他们栈房里都是这样的,到了十二点钟 就要开饭了。不像我们堂子里,没什么数目,好晚喏!”

[6] 尺来长的盒子,大概是日本制,内装梳妆用品,盒盖内镶镜子,可以撑起来。

说时大姐已点了烟灯,又把水烟筒给朴斋装水烟。秀宝即请小村榻上用烟,小村便去躺下吸起来。外场提水铫子来冲茶。杨家妈绞了手巾。朴斋看秀宝梳好头,脱下蓝洋布衫,穿上件元色绉背心,走过壁间大洋镜前自己端详一回。忽听得间壁喊杨家妈,是陆秀林声音。杨家妈答应着,忙收拾起镜台,过那边秀林房里去了。

小村问秀宝道:“庄大少爷可在这儿?”秀宝点点头。朴斋听说,便要过去招呼。小村连声喊住。秀宝也拉着朴斋袖子,说:“坐着。”朴斋被他一拉,趁势在大床前藤椅上坐了。秀宝就坐在他膝盖上与他唧唧说话,朴斋茫然不懂;秀宝重说一遍,朴斋终听不清说的是甚么。秀宝没法,咬牙恨道:“你这人啊!”说着,想了一想,又拉起朴斋来,说:“你过来,我跟你说 !”

两个去横躺在大床上,背着小村,方渐渐说明白了。一会儿,秀宝忽格格笑说:“啊唷!不要 !”一会儿又急声喊道:“哎哟!杨家妈快点来 !”接着“哎哟哟”喊个不住。杨家妈笑着从隔壁房里跑过来,着实说道:“赵大少爷,不要闹 !”朴斋只得放手。秀宝起身掠鬓脚。杨家妈向枕边拾起一支银丝蝴蝶替她戴上,又道:“赵大少爷可真会闹!我们秀宝小姐是清倌人 !”

朴斋只是笑,却向烟榻下手与小村对面歪着,轻轻说道:“秀宝跟我说,要吃台酒。”小村道:“你吃不吃呢?”朴斋道:“我答应她了。”小村冷笑两声,停了半晌,始说道:“秀宝是清倌人 ,你可晓得?”秀宝插嘴道:“清倌人 ,就没客人来吃酒了?”小村冷笑道:“清倌人只许吃酒不许闹,倒凶得很喏!”秀宝道:“张大少爷,我们娘姨她们说错句把话,又有什么要紧啊?你是赵大少爷朋友 ,我们也指望你照应照应。哪有什么撺掇赵大少爷来挑我们的眼?你做大少爷的也不犯着 。”杨家妈也说道:“我说赵大少爷不要闹,也没说错什么话 。我们要是说错了,得罪了赵大少爷,赵大少爷自己也蛮会说的,还要人撺掇?”秀宝道:”幸亏我们赵大少爷是明白人;要听了朋友们的话——好了!”

一语未了,忽听得楼下喊道:“杨家妈,洪大少爷上来。”秀宝方住了嘴。杨家妈忙迎出去。朴斋也起身等候。不料随后一路脚声,却至隔壁候庄荔甫去了。