译本序 · 五

童年时代的希克厉是一个受欺侮的孤儿,他那愤世嫉俗的不平之气是被压迫者的骨气和叛逆精神的表现。我们同情他。但是几年后,凭着他一步步实现的阴谋,他由被压迫者变成了残酷无情的压迫者。他那受尽折磨的新娘写信问纳莉道:“希克厉先生他可是个人?如果是人,他可是疯了?如果不是,他可是个魔鬼?……我究竟嫁给了什么东西?”〔38〕

〔38〕见第13章。

这是一个不能被误解的信号,我们不能用停留在过去的眼光看待摇身一变的希克厉了。其实谴责转变了地位的希克厉,并不妨碍我们对作品本身的肯定。《呼啸山庄》的伟大的文学价值并不体现在暴君所并没有的正面的人格价值中。

从思想内容上对作品的肯定,和从道义上对主人公的否定,把两者区分开来之所以成为可能,是因为作品先后叙述两代人的故事,本身的主题有两重性:既写超人世的爱,又写人世间“爱”和“恨”的冲突。说这部作品超乎了善恶是非的伦理观,不是没有见地,但只能指其中的一个主题而言;对另一个主题就不能那么说了。还得看到:希克厉凭着他那烈火般的情感,对林敦所能奉献给爱妻的柔情表示极端的藐视,仿佛只有他的爱情,才算得上爱,那是充斥在宇宙天地间,何等伟大:

🍅 落*霞*读*书*=- l u o x i a d u s h u . c o m -=

凭他那瘦小可怜的身子,即使拚命地爱,爱上八十年,也抵不上我一天的爱!〔39〕

〔39〕见第14章。

其实这自我炫耀的“爱”,只容纳得下一个卡瑟琳,而希克厉的仇恨却是以一个人之外的整个人类为对象的。他那专注的爱如果和他那无所不包的恨相比,显得多么渺小啊!

卡茜面对她的压迫者无所畏惧地指出道:

你真苦恼呀,不是吗?孤零零的,像个鬼似的……谁也不爱你——你死了,谁也不会来哭你。〔40〕

〔40〕见第29章。

“爱”虽然弱小,却具有不可征服的力量;敢于面对着“恨”宣布自己的信念:“恨”虽然强大,却是孤独的、虚弱的、渺小的。女作家熟知莎士比亚,〔41〕很可能她在这里想到了历史剧《理查三世》,理查三世这个双手沾满鲜血的阴谋家、暴君,自知末日来临,从噩梦中惊醒过来,一身冷汗,嚷道:

我只能绝望了,没有一个人会爱我,

我死了,谁也不会来可怜我!〔42〕

〔41〕艾米莉在作品中提到了莎士比亚的作品,见第2章:“那股黑森森的怨气,不禁叫人想起李尔王来”。

〔42〕见v.iii.200,201。

两两相比,除了人称不同,这从心底发出的哀鸣和卡茜代替希克厉说出的话是多么相似呀。希克厉这个暴君式的巨人并不比另一个巨人般的暴君更心慈手软些,更值得我们同情。

在一群次要的角色中,除了约瑟夫,小林敦就是作者最鄙夷的人物了。我们一定要看到他和他父亲在精神上存在着的联系。父子俩都是极端自私,都有强烈的虐待狂,只是那儿子是个具体而微的小暴君罢了:

林敦做起一个小暴君来也真够瞧的。他会有滋有味地把一只只猫都折磨死——只要你先替他把猫的牙齿拔掉了,爪子剪掉了。〔43〕

〔43〕这是希克厉的一段话,见第27章,下节引文出处同。

纳莉冲着希克厉,说得很对:“把他(小林敦)的性格摊开来,让人看看他有几分倒是像你。”

超人般的暴君和超人般的暴力,有时像一道炫目的光柱,使我们睁不开眼来,失去了现实感;如果把那一道强光收缩成一个黯淡的光斑,它那卑鄙的面目就可以被看清楚了。

就像使万物成长的太阳既可以造福人间,也可以施展淫威,把大地变成千里荒旱的焦土;在女作家的心目中,对立着的爱和恨似乎也可以相互转化。希克厉对整个人类的憎恨来自他的受挫折的爱。在这里,“恨”是“爱”的异化。当他预感到他快要回到卡瑟琳(游魂)的身边时,这虚无缥缈的爱的召唤使他一下子丧失了作恶的力量。这不是放弃了恨,更不是道德意义上的觉悟了,弃邪归正了〔44〕,而是他那股汹涌的感情的激流如今找到另一个(或者原来的)出口了;这样,“爱”就是“恨”的复归。因此,爱和恨既是彼此对立的,又是相互统一的。

〔44〕他临死前对纳莉说:“我并没做过不公正的事,我什么也不忏悔。”见第34章。

这爱和恨,人类感情的两极,在小说中被表现为生命的强烈的需要,在它们的面前,人世的善和恶失去了原来的价值和意义。“爱”是纯净美丽的蓝色火焰,“恨”是冒着黑烟的红色火焰。这两股极端的感情都是同一生命在燃烧,因此又存在着可以相互转化的统一性,——这可说是全书最富于神秘色彩、也是最难让人透彻理解的部分了。

也许临到小说的结尾,女作家在引导、在疏通读者的宽厚的情绪,让那失去了作恶力量、也失去了生存欲·望的希克厉终于得到了读者的原谅。他是为追求超人世的爱而自绝于人世的。也许有一个不可解释的独特的思想盘绕在女作家的头脑里:恨其实不是恨(因此说不上是恶),恨只是爱的异化罢了。“爱”统治着一切,正是受挫折的“爱”驱使着希克厉干下一个接一个暴行。他是不由自主的,就像一个失去控制的疯子不能为他自己的行为负责。

不过我并不以为暴君希克厉值得像艾米莉那样一位天才作家花费那么多笔墨,为他安排一个体面的下场(像高僧圆寂)。我所钦佩、称颂的《呼啸山庄》止于第三十三章。再往下,就读而不知其味了。对于我(不知道其他读者怎么样),那最后一章(除了结尾部分:洛克乌的富于风趣的叙述)顿时失去了那强烈的艺术魅力。我没法接受一个净化了的暴君的形象。

浓缩的小天地

“世界真小!”欧美社交界在意外地碰见了久违的熟人时,往往会发出这样的惊呼声,现在读了《呼啸山庄》,我们不免同样有“世界真小!”的感受。我们都能看出,呼啸山庄,连同它邻近的画眉田庄,构成了一个封闭性的社会。这个小天地的极限就是吉牟屯——一个常常在书中提到、却从没带读者去过的英国北方小市镇,天气晴朗的时候,从田庄的楼窗边,可以一眼望得见;离田庄只消半小时的马车路程。〔45〕

〔45〕星期天上午,纳莉从楼窗口望见有人影儿从吉牟屯的教堂里散出来,她就警告和情人难舍难分的希克厉:做完礼拜的主人再过半点钟就要回来啦。见第15章。

希克厉这野孩子是从利物浦捡回来的,他成人后出走三年,又到哪里去混日子?伊莎蓓拉受不住丈夫的虐待,逃离夫家在伦敦定居——这些都一笔带过;对于外面的大千世界,女作家从没有正面描述过。

最能表明作品中的人物生活在一个封闭性的环境里,是书中的几个主要人物的名字:第二代的名字全都是第一代名字的重复,像小“卡瑟琳”、小“林敦”。哈里顿的父亲叫“亨德莱”,似乎是例外,但是我们记得,小说一开头就交代了山庄的正门上面刻着还可辨认的字迹:“哈里顿·欧肖”,原来这孩子的名字是他祖辈的名字的重复。更有意思的是,小卡瑟琳和哈里顿举行婚礼以后,她的全名将是“卡瑟琳·欧肖”,而这恰恰是她母亲未出嫁时的闺名,这岂不给人一个暗示,好像生命是一个周而复始、循环不已的过程;而这部小说只是从永恒的生命的链条中截取的一个环节?

女作家笔下的那个封闭性的社会,是一个浓缩了的人类社会。浓缩,在艺术上,就是高度的凝练。以小见大,取得一种不必局限于一时一地的象征意义。《呼啸山庄》中的人事沧桑,发生在那遥远、偏僻的一角地区,而在读者的心目中,却可以把它扩大为人类社会在某一阶段的一个缩影。

人性本是一个复杂的有机体,所谓七情六欲。个人不能脱离群体而单独生存,人是社会关系的总和;既然这样,那么人性理应通过复杂的社会关系显示出来。可是,女作家所创造的那一个小天地里,人和人之间的关系比当时的现实生活(到了十九世纪中叶,英国已进入了成熟的资本主义社会)中的人和人之间的关系单纯得多;那复杂、丰富的人性也仿佛被浓缩了,只剩下两个极端,不是强烈的爱,就是强烈的恨。在女作家的人性的调色板上差不多只有黑白两色。她果断地压缩她的画面,毫不可惜地舍弃许多细节,目的也许正是为了追求那木刻般黑白强烈对比的艺术效果。而在风格粗犷,刀法熟练的木刻家手里,单纯的黑白两色也能让人似乎看到了丰富的色调。

这正是艾米莉这位自觉的艺术家最可注意的成就。她要写出最强烈的爱,最强烈的恨,仿佛只有单纯得像不含杂质的结晶体,才算得上真正的爱,真正的恨。可喜的是,她并没有让人物的激情从现实生活中游离出来,成为一成不变的抽象的概念。在她之前,也许很少有哪位作家像她那样关心地注视着人的思想感情和他的生活环境的密切关系——个人的遭遇和主宰人的感情生活的爱和恨,息息相关,密切地结合在一起。在这部作品中,天性的发展和被压抑,人性的堕落和复苏,始终是和不断地在变化着的人和人之间的关系呼应的、同步的。

纳莉的这段话说得多好,多有见地啊!——她不许卡茜嘲笑哈里顿的无知无识:

要是你在他那个环境中长大,难道你就会比他粗鲁得好一些吗?他原来是一个跟你一样伶俐、聪明的孩子,现在他却让人瞧不起,这使我很难受——那都是因为那个卑鄙的希克厉存心作践他呀。〔46〕

〔46〕见第24章。

高度的凝练和集中,尽可能少的人物,活动在尽可能狭小的天地中,然而以一当十,用深度去补偿广度的不足,可说是这作品的最突出的艺术手法。女作家的强烈的艺术个性,鲜明的艺术风格,是和她所构思的那个封闭性的小天地分不开的。

当然,我们得承认,这么个小天地究竟是存在着局限性的,有些情节经不起推敲。例如小卡茜第一次去看望小林敦,女作家不费多少笔墨,就把一个自私任性、可恨可恶的小东西刻画出来了,可是卡茜却向他吐露:“除了爸爸和爱伦以外,我爱你超过世上任何的人。”

我们不禁要问了,难道世上再找不出一个更值得爱的人了吗?但是在《呼啸山庄》的那个小天地里,卡茜却没有选择的余地。要是她不喜欢粗野的哈里顿,那就只能爱这个可怜巴巴、让人瞧不入眼的小东西!

再说她的伊莎蓓拉姑妈吧,这么一位既漂亮又有钱的小姐,可惜凭她的美貌,加上她的财富,竟不能吸引一群门当户对的公子哥儿上门来求爱,希克厉毫不费力地把她弄到了手,因为在他面前并没有一位竞争的对手啊!〔47〕

〔47〕林敦的娶卡瑟琳也是这样。在读者印象中似乎他是选中了当地最美丽的一位姑娘;实际情况是,除了那位新娘,他别无可选择。

我们要看到,原来呼啸山庄那个小天地是女作家的巧妙的艺术构思,并不是她从现实生活中完整地截取的一角。我们不能(也不必)处处用现实主义文学的标准去要求这部小说。艾米莉的确显示了现实主义大师的深厚功力:每一个戏剧性场面都是使人如闻其声,如见其人;但她又并不以镜子般客观地反映现实为满足。她的创作激情并不来自要显示这个我们都能看得到的现实世界,而是为了要发掘人的隐蔽的、最深层的内心世界。

这样,不妨说,呼啸山庄的那个小天地是由两重世界组成的,是双层次结构。你说天地真小,太局促了,那是指的小说中的现实世界;可是它又高高地托起了另一个和雷电风雨相呼应的内心世界呢。

这样,挺立在风暴中的呼啸山庄,既是山庄,又不是山庄,它取得了一种象征性意义,像诗篇一般在你心中唤起了纷至沓来的意象。女作家在某些地方放弃了细节的真实性,并非功力不够,露出了破绽,而是在艺术上另有所追求。

我们现在越来越能看到,反映我们这个客观世界,现实主义并不是惟一的创作方法。十八世纪的斯威夫特在他心目中也许想讽刺当时的英国政治界,而他写下的却是假想中的小人国。打上了强烈个性的印记的现当代作品,越来越偏重于情节的假定性、象征性,以至荒谬性。它让你在某种幻光的折射下,似乎看到了真实,而不要求你相信这就是真实——例如卡夫卡的《变形记》就是这样。

现实世界是一个极其广大的世界,我们有时却会发出惊呼:“世界真小!”而大师们所创造的艺术天地,即使是个极有限的小天地吧,却处处可以触景生情,使你应接不暇,不由得发出惊叹:这世界可真不小啊!

方 平

![]()

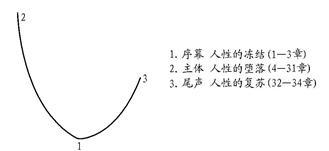

本篇示图

《呼啸山庄》环境示意图