4.一个幻视者

前几天,有个年轻人来我的住处找我,我们谈论了创造天地的问题以及其他各种话题。随后我问及他的生活和工作。自从我们上次见面以来,他写了许多诗,画了很多神秘的图画,不过最近他既不写诗也不画画了,因为他要用全副身心来使头脑变得坚定、热情和冷静,而他担心艺术家的情感生活对此是不适宜的。尽管如此,他早有准备地背诵了几首他的诗作。这些诗他都默记在心,有几首实际上从来没有写下过。它们的乐感狂野,仿佛狂风从苇丛间刮过;[1]我觉得它们反映的正是凯尔特的悲伤心灵,以及凯尔特人对人间并不存在的无尽事物的苦苦追寻。突然,我发觉他瞪大眼睛,样子很激动。“你看到什么东西了吗?X先生?”我问他。“一个炫目的、带翼的女子,正站在走廊附近,她的身体为长发所覆盖,”他回答道,或者说了类似的话。“莫非是哪个活着的人想到我们,她的思想便以象征的形式出现在我们面前?”我问;因为我很熟悉这些幻视者们的习惯以及他们的说话方式。“不。”他回答;“如果它是一个活人的思想,我的身体应当能感觉到活人的感应力,我的心脏会加速跳动,呼吸会变得急促。而这一定是一个幽灵。它要么是个死去的人,要么是从未存在过的人。”

[1] 我记下这些话,是在很久之前。如今,我觉得这种伤感的情绪属于所有那些仍旧拥有古时气质的人。我现在不像以前那样对于种族的神话那么热衷了,所以只是原封不动地照引这些段落和类似的词句。我们曾经对它们深信不疑,或许现在也不见得聪明多少。

我问他在做什么工作,他回答说,在一家大商店做职员。不过,他的兴趣在于到山间漫步,和疯疯癫癫、充满幻觉的农夫谈天,或者劝说躲躲闪闪、心事重重的人向他吐露封存已久的心声。

后来,又有一个晚上,我到他家做客,其间不止一个人上门拜访,谈论他们的信仰与不信,仿佛特意到他的思想之光中晾晒这些想法。有时,他和他们谈话时,会突然看到幻象。据说,他能告诉形形色色的人他们确实经历过的种种事情,以及他们的朋友们的事情,使他们在这位奇特的老师面前,因为敬畏而噤声——他看起来几乎是个孩子,却比最老迈的长者还要无所不知。

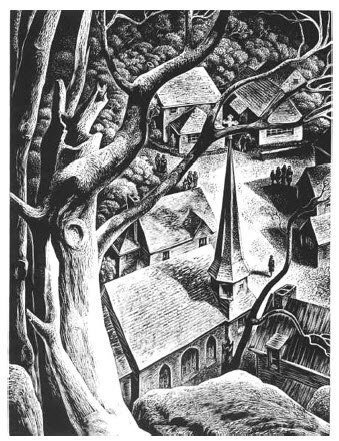

他向我背诵的诗歌展示了他的气质和幻觉。它有的地方讲到他相信自己在别的世纪里度过的日子,有的地方则讲到和他交谈过的人们,揭示了他们真实的想法。我告诉他,我想写一篇关于他和这首诗的文章,他回答说他不介意,只要不提他的名字就行,因为他希望永远“无人知晓、虚无缥缈、隐姓埋名”。第二天,我收到他的一叠诗和一张便条,便条上书:“奉上你说过喜欢的一些诗。我觉得自己再也不会写诗画画了。我做着准备,以迎接在新一轮生命中生活的循环往复。我要坚定我的根茎和枝条,等待迸出树叶和花朵的时刻。”

这些诗全都着力用一系列晦涩形象捕捉虚无缥缈的情绪。它们总体而言非常精致,只是每每沉溺于在他看来显然别具价值,对外人而言却无非像无名铸币上的玄妙文字一般的思想。在别人眼中,它们或许不过是黄铜、青铜币,至多是陈旧的银币而已。或者,他的思想之美又被草率的写作所遮掩,仿佛他突然觉得书写只是一种愚蠢的劳动。他经常给诗歌配插图,尽管比例不甚精确,却展示了极其出色的美感。他所信仰的仙人们给他提供了许多主题,特别是埃尔奇敦的托马斯[2]一动不动地坐在晨光中,一位年轻、美丽的仙女轻柔地从黑暗中探身而出,对着他的耳朵喃喃低语的场面。他特别喜欢强烈的色彩效果:脑袋上长孔雀羽毛的头发的精灵,脚踏一团火焰、把手探向星星的鬼魂,一个手握七彩水晶球——灵魂的象征——的妖精。不过,这些缤纷色彩之下,藏着一些针对人类脆弱的希望的温和说教。他这种精神上的探求吸引了许多像他一样寻求启示或者为逝去的欢乐而哀悼的人。我尤其记得其中一个。

[2] 苏格兰传说中的预言大师。——译注

一两年前的冬天,他晚上经常在山里徘徊,和一个老农谈天,这老农对别人从不开口,却向他吐露心声。

——一个幻视者

一两年前的冬天,他晚上经常在山里徘徊,和一个老农谈天,这老农对别人从不开口,却向他吐露心声。这俩人都活得挺憋闷的,X是因为他那会儿刚开始发现艺术和诗歌并不适合他。老农则是因为生命已经老朽,往昔一无成就,未来也没有盼头。这俩人都是多么典型的凯尔特人啊!他们都竭力寻求一种难以用语言或行动表达清楚的东西。老农心里郁结着绵长的忧伤。有次他突然嚷道,“上帝掌控了天堂——上帝掌控了天堂——但他还是不放过人间!”他还伤心地感叹,老邻居们都不在了,大家都忘了他:以前,每间农舍里,总有把安排在火边的椅子给他坐,现在人们却交头接耳:“那边那老家伙是谁?”“扫帚[爱尔兰语里末日的意思]在我头上飘着哩,”他经常这样讲,旋即又谈到上帝和天堂。他还不止一次朝群山挥动胳膊,嘟囔道,“只有我知道40年前,在荆棘树下发生了什么。”这样说的时候,老泪淌下他的脸颊,在月光中闪闪发亮。

我一想到X,眼前总是同时浮现出这个老农的形象。他们俩都孜孜不倦——一个用断断续续的语言,一个用象征的画和隐喻的诗歌——试图表达难以说清的思想;如果X允许的话,我得说,这两人都拥有凯尔特心灵中深藏的那种无边的、难以言喻的张狂。农人中的幻视者是如此,贵族中的决斗者是如此,所有不安分的爱尔兰神话传说也都是如此——库楚兰跟海斗了两天两夜,直到海浪吞噬他,夺去他的生命。克武提亚搅动神灵的宫殿,奥辛[3]整整300年徒劳地试图用仙境的所有快乐填满他不知餍足的心,还有这两个在山里徘徊,用梦幻般的语言反复嘟囔他们灵魂中永远的梦想的神秘主义者,以及我这个觉得他们俩挺有意思的怪人——这一切都属于不可思议的凯尔特精神,关于这种精神,从来就没人能够穷尽,也没有哪个天使能琢磨透它的意义。

🍐 落`霞-读`书-l u o x i a d u s h u . c o m-

[3] 爱尔兰神话传说中的勇士,被美貌金发女神尼亚芙带进不老国,在那里度过300年时光而浑然不知,回到人世后发觉物是人非,亦无法再回不老国,不久悲伤死去。