第二〇回 提心事对镜出谵言 动情魔同衾惊噩梦

按李漱芳病中自要静养,连阿招大阿金都不许伺候,眼睁睁地睡在床上,并没有一人相陪;挨了多时,思欲小遗,自己披衣下床,趿双便鞋,手扶床栏摸至床背后;刚向净桶坐下,忽听得后房门呀的声响,开了一缝。漱芳忙问:“是谁?”没人答应,心下便自着急。慌欲起身,只见乌黑的一团从门缝里滚进来,直滚向大床下去。漱芳急的不及结带,一步一跌扑至房中,扶住中间大理石圆台,方才站定。正欲点火去看是什么,原来一只乌云盖雪的大黑猫从床下钻出来往漱芳嗥然一声,直挺挺的立着。漱芳发狠把脚一跺,那猫窜至房门前还回过头来瞪出两只通明眼睛眈眈相视。

漱芳没奈何,回至床前,心里兀自突突地跳;要喊个人来陪伴,又恐惊动妈,只得忍住,仍上床拥被危坐。适值陶玉甫的局票来叫浣芳,浣芳打扮了,进房见漱芳,说道:“姐姐,我走了。可有什么话跟姐夫说?”漱芳道:“没什么,教他酒少吃点,吃好了就来。”浣芳答应要走。漱芳复叫住,问:“谁跟局?”浣芳说是“阿招。”漱芳道:“教大阿金也跟了去代代酒。”浣芳答应自去了。

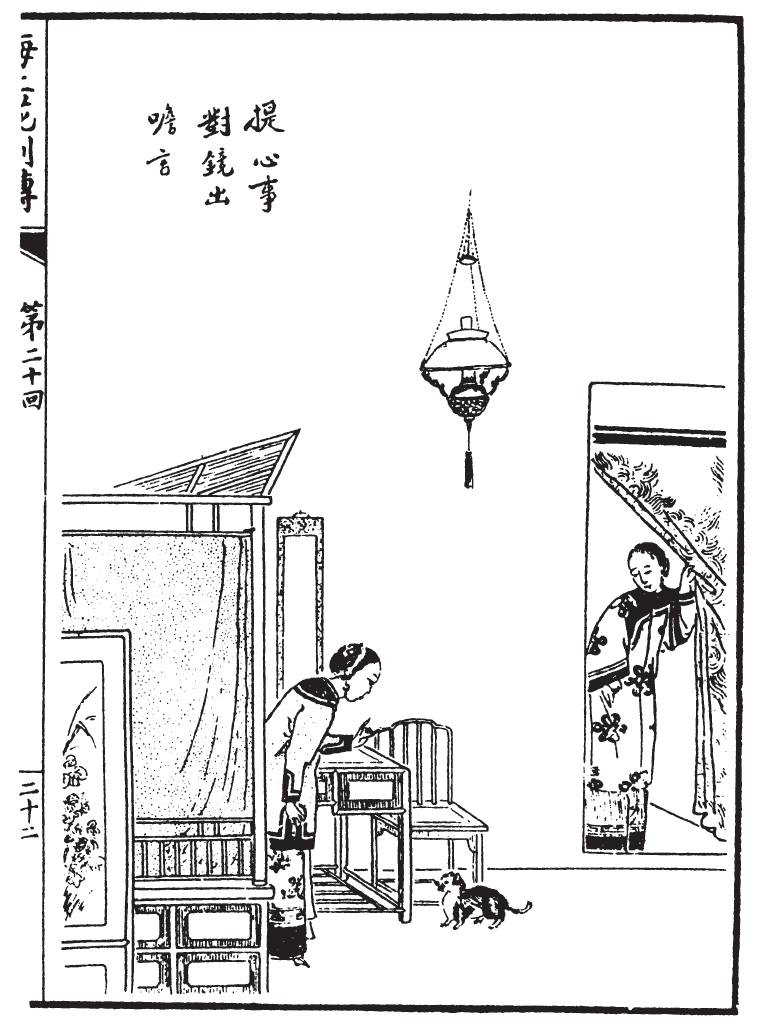

漱芳觉支不住,且自躺下。不料那大黑猫偏会打岔,又藏藏躲躲溜进房中。漱芳面向里睡,没有理会。那猫悄悄的竟由高椅跳上妆台,将妆台上所有洋镜,灯台,茶壶,自鸣钟等物,一件一件,撅起鼻子尽着去闻。漱芳见帐子里一个黑影子闪动,好像是个人头,登时吓得满身寒凛,手足发抖,连喊都喊不出。比及硬撑起来,那猫已一跳窜去。漱芳切齿骂道:“短命畜生!打死它!”存想一回,神志稍定,随手向镜台上取一面手镜照看,一张黄瘦面庞涨得像福橘一般,叹一口气,丢下手镜,翻身向外睡下,仍是眼睁睁地只等陶玉甫散席回来。等了许久,不但玉甫杳然,这浣芳也一去不返。

正自心焦,恰好李秀姐复进房,问漱芳道:“稀饭好了,吃一口罢?”漱芳道:“妈,我没什么呀。这时候吃不下,等会吃。”秀姐道:“那么等会要吃 你说。我睡了,他们哪想得着。”漱芳应诺,转问秀姐道:“浣芳出局去了有一会了,还没回来?”秀姐道:“浣芳要转局去。”漱芳道:“浣芳转局去了 ,你也教个相帮去看看二少爷。”秀姐道:“相帮都出去了。二少爷那儿有大阿金在那儿。”漱芳道:“等他们回来了,教他们就去。”秀姐道:“等他们回来等到什么时候;我教灶下去好了。”即时到客堂里喊灶下出来,令他“去看看陶二少爷。”

灶下应命要走,陶玉甫却已乘轿来了,大阿金也跟了回来。秀姐大喜道:“来了!来了!不要去了!”

玉甫径至漱芳床前,问漱芳道:“等了半天了,可觉得气闷?”漱芳道:“没什么。台面散了没有?”玉甫道:“没有哩!老头子好高兴,点了十几出戏,差不多要唱到天亮呢。”漱芳道:“你先走 ,可跟他们说一声?”玉甫笑道:“我说有点头痛,酒也一点都吃不下。他们说:‘你头痛 回去罢。’我这就先走 。”漱芳道:“可是真的头痛?”玉甫笑道:“真是真的,坐着 要头痛,一走就不痛了。”漱芳也笑道:“你也好刁哦!怪不得你哥哥要说!”玉甫笑道:“哥哥对着我笑,倒没说什么。”漱芳笑道:“你哥哥是气昏了在笑。”

落^霞^读^书 🌼lu o xi a d u sh u . com *

玉甫笑而不言,仍就床沿坐下,摸摸漱芳的手心,问:“这时候可好点?”漱芳道:“还是不过这样了 。”又问:“晚饭吃多少?”漱芳道:“没吃。妈炖了稀饭在这儿,你可要吃?你吃 ,我也吃点好了。”

玉甫便要喊大阿金。大阿金正奉了李秀姐之命来问玉甫:“可吃稀饭?”玉甫即令搬来。

大阿金去搬时,玉甫向漱芳道:“你妈要骗你吃口稀饭,真正是不容易。你多吃点,妈可不要快活 !”漱芳道:“你倒会说风凉话!我自己蛮想吃的,吃不下 怎么样呢?”

当下大阿金端进一大盘,放在妆台上;另点一盏保险台灯。玉甫扶漱芳坐在床上,自己就在床沿,各取一碗稀饭同吃。玉甫见那盘内四色精致素碟,再有一小碗五香鸽子,甚是清爽,劝漱芳吃些。漱芳摇头,只夹了些雪里红过口。

正吃之时,可巧浣芳转局回家,不及更衣,即来问候阿姐;见了玉甫,笑道:“我说姐夫来了一会了。”又道:“你们在吃什么?我也要吃的!”随回头叫阿招:“快点替我盛一碗来 !”阿招道:“换了衣裳再吃 。忙什么呀?”浣芳急急脱下出局衣裳,交与阿招,连催大阿金去盛碗稀饭,靠妆台立着便吃,吃着又自己好笑。引得玉甫漱芳也都笑了。

不多时,大家吃毕洗脸。大阿金复来说道:“二少爷,妈请你过去,说句话。”玉甫不解何事,令浣芳陪伴漱芳。也出后房门,踅过后面李秀姐房里。秀姐迎见请坐,说道:“二少爷,我看她病倒不好 。光是发几个寒热,那也没什么要紧;她的病不像是寒热呀。从正月里到这时候,饭 一直吃不下,你看她身上瘦得只剩了骨头了。二少爷,你也劝劝她,应该请个先生来吃两帖药才好 。”玉甫道:“她的病,去年冬天就应该请个先生来看看了。我也跟她说了几回了,她一定不肯吃药,教我也没法子。”秀姐道:“她是一直这脾气,生了病 不肯说出来,问她总说是好点。请了先生来,教她吃药,她倒要不快活了。不过我在想,这时候这个病不比别样,她再要不肯吃药,二少爷,不是我说她,七八分要成功了 !”

玉甫垂头无语。秀姐道:“你去劝她,也不要说什么,就光说是请个先生来,吃两帖药 ,好得快点。你倘若老实说了,她心里一急,再要急出什么病来,倒更加不好了。二少爷,你 也不要急,就急死也没用。她的病到底没生多久,吃了两帖药还不要紧哩。”玉甫攒眉道:“要紧是不要紧,不过她也要自己保重点 好。随便什么事,推扳一点点,她就不快活,你想她病哪会好!”秀姐道:“二少爷,你不是不知道,她自己晓得保重点也没这个病了;都是为了不快活了,起的头 。这也要你二少爷去说了她,她还好点。”

玉甫点头无语。秀姐又说些别的,玉甫方兴辞,仍回漱芳房来。漱芳问道:“妈请你去说什么?”玉甫道:“没什么;说屠明珠那儿可是‘烧路头’ [1] 。”漱芳道:“不是这个话,妈在说我 。”玉甫道:“妈为什么说你?”漱芳道:“你不要骗我,我也猜着了。”玉甫笑道:“你猜着了 还要问我!”

[1] 妓家迎接五路财神。

漱芳默然。浣芳拉了玉甫踅至床前,推他坐下,自己爬在玉甫身上,问:“妈真的说什么?”玉甫道:“妈说你不好。”浣芳道:“说我什么不好?”玉甫道:“说你不听姐姐的话,姐姐为了你不快活,生的病。”浣芳道:“还说什么?”玉甫道:“还说 ,说你姐姐也不好。”浣芳道:“姐姐什么不好呀?”玉甫道:“姐姐 不听妈的话;听了妈的话,吃点鸦片烟找乐子散散心,哪会生病!”浣芳道:“你瞎说!谁教姐姐吃鸦片烟?吃了鸦片烟更不好了!”

正说时,漱芳伸手要茶。玉甫忙取茶壶凑在嘴边。吸了两口,漱芳从容说道:“我妈是单养我一个人;我有点不舒服了,她嘴里 不说,心里急死了在这儿。我也巴不得早点好了 ,让她也快活点。哪晓得一直病到这时候还不好!我自己拿只镜子来照照,瘦得呵是不像个人的了!说是请先生吃药,真正吃好了也没什么;我这个病哪吃得好啊!去年一病下来,头一个先是妈急得呵要死;你 也没一天舒服日子过。我再要请先生了,吃药了,吵得一家人都不安逸;娘姨大姐干活都忙死了,还要替我煎药,她们自然不好说我,说起来到底是为我一个人,病 倒还是不好,不是自己也觉得没趣?”玉甫道:“那是你自己在多心。还有谁来说你?我说 ,不吃药也没什么,不过好起来慢些,吃两帖药 早点好。你说对不对?”漱芳道:“妈一定要去请先生,那也只好依她。倘若吃了药还是不好,妈更要急死了。我想我从小到这时候,妈一直稀奇死了,随便要什么她总依我;我没一点点好处给她,倒害她快要急死了,你说我哪对得住她。”玉甫道:“你妈就为了你病,你病好了她也好了,你也没什么对不住。”漱芳道:“我自己生的病,自己可有什么不觉得?这个病,死 不见得就死,要它好倒也难的了。我是一直唯恐妈几个人听见了要发急,一直没说,这时候也只好说了。你 也白认得了我一场。起先说的那些话,不要提了;要 这辈子里碰见了,再补偿你。 [2] 我自己想,我也没什么甩不开的,就不过一个妈苦一点。妈说 说苦,到底有个兄弟在那儿,你再照应点她,还算不错,我就死了也蛮放心。除了妈,就是她,”说着手指浣芳。“她虽然不是我亲生妹子,一直跟我蛮要好,就像是亲生的一样。我死了倒是她先要吃苦。我这时候别的事都不想,就是这一桩事要求你。你倘若不忘记我,你就听我一句话,依了我。你等我一死了 ,你把浣芳就娶了回去,就像是娶了我。过两天,她要想着我姐姐的好处,也给我一口羹饭吃吃,让我做了鬼也好有个着落。那我一生一世的事也总算是完全的了!”

[2] 如果她再世为人,还来得及嫁他。

漱芳只管唠叨,谁想浣芳站在一旁,先时还怔怔的听着,听到这里,不禁哇的一声竟哭出来,再收纳不住。玉甫忙上前去劝。浣芳一撒手,带哭跑去,直哭到李秀姐房里,叫声“妈”,说:“姐姐不好了呀!”秀姐猛吃一吓,急问:“做什么?”浣芳说不出,把手指道:“妈去看 !”

秀姐要去看时,玉甫也跑过来,连说:“没什么,没什么。”遂将漱芳说话略述几句,复埋怨浣芳性急。秀姐也埋怨道:“你怎么一点都不懂事!姐姐是生了病了,说说罢了,可是真的不好啦!”

于是秀姐挈了浣芳的手,与玉甫偕至前边,并立在漱芳床前。见漱芳没甚不好,大家放心。秀姐乃呵呵笑道:“她晓得什么,听见你说得难受就急死了。倒吓得我要死!”漱芳见浣芳泪痕未干,微笑道:“你要哭,等我死了多哭两声好了;怎么这么等不及!”秀姐道:“你也不要说了 ;再说说,她又要哭了。”随望望妆台上摆的黑石自鸣钟道:“天也十二点钟了,到我房里去睡罢。”挈了浣芳的手要走。浣芳不肯去,道:“我就这儿藤高椅上睡好了。”秀姐道:“藤高椅上哪里好睡,快点去 。”浣芳又急的要哭。玉甫调停道:“让她这儿床上睡罢。这张床三个人睡也蛮舒服了。”

秀姐便就依了,再叮嘱浣芳“不要哭”方去。随后大阿金阿招齐来收拾,吹灯掩门,叫声“安置”而退,玉甫令浣芳先睡。浣芳宽去外面大衣,自去漱芳脚后里床曲体蜷卧。玉甫也穿着紧身衫裤,和漱芳并坐多时,方各睡下。

玉甫心想漱芳的病,甚是焦急,那里睡得着。漱芳先已睡熟。玉甫觉天气很热,想欲翻身,却被漱芳臂膊搭在肋下,不敢惊动,只轻轻探出手来将自己这边盖的衣服揭去一层,随手一甩,直甩在里床浣芳身边,浣芳仍寂然不动,想也是睡熟的了。玉甫睁眼看时,妆台上点的灯台,隔着纱帐,黑 看不清楚;约摸两点钟光景,四下里已静悄悄的,惟远远听得马路上还有些车轮辗动声音。玉甫稍觉心下清凉了些,渐渐要睡。

矇眬之间,忽然漱芳在睡梦中大声叫唤,一只手抓住玉甫捆身子,狠命的往里挣,口中只喊道:“我不去呀!我不去呀!”玉甫早自惊醒,连说:“我在这儿呀。不要怕 。”慌忙起身,抱住漱芳,且摇且拍。漱芳才醒过来,手中兀自紧紧揣着不放,瞪着眼看定玉甫,只是喘气。

玉甫问:“可是做梦?”漱芳半日方道:“两个外国人要拉我去呀!”玉甫道:“你总是白天看见了外国人了,吓着了。”漱芳喘定放手,又叹口气道:“我腰里好酸!”玉甫道:“可要我来揪揪?”漱芳道:“我要翻身。”

玉甫乃侧转身,让漱芳翻身向内。漱芳缩紧身子,钻进被窝中,一头顶住玉甫怀里,教玉甫两手合抱而卧。这一翻身,复惊醒了浣芳,先叫一声“姐夫”。玉甫应了。浣芳便坐起来,揉揉眼睛,问:“姐姐呢?”玉甫道:“姐姐 睡了;你快点睡 ,起来做什么?”浣芳道:“姐姐睡在哪呀?”玉甫道:“哪,在这儿。”浣芳不信,爬过来扳开被横头看见了方罢。玉甫催她去睡。浣芳睡下,复叫道:“姐夫,你不要睡,等我睡着了 你睡。”玉甫随口应承。

一会儿,大家不知不觉同归黑甜乡中。及至明日九点钟时都未起身,大阿金在床前隔帐子低声叫:“二少爷。”陶玉甫李漱芳同时惊醒。大阿金呈上一张条子。玉甫看是云甫的笔迹,看毕回说:“晓得了。”

大阿金出去传言。漱芳问:“什么事?”玉甫道:“黎篆鸿昨天晚上接着个电报,说有要紧事,今天回去了,哥哥教我等一会一块去送送。”漱芳道:“你哥哥倒巴结 。”玉甫道:“你睡着,我去一趟就来。”漱芳道:“昨天晚上你就跟没睡一样,等会早点回来,再睡会。”

玉甫方穿好衣裳下床,浣芳也醒了,嚷道:“姐夫,怎么起来啦?你倒喊也不喊我一声就起来了!”说着,已爬下床来。玉甫急取她衣裳替她披上。漱芳道:“你也多穿点,黄浦滩风大。”

玉甫自己乃换了一件棉马褂,替浣芳加上一件棉背心。收拾粗完,陶云甫已乘轿而来。玉甫忙将帐子放下,请云甫到房里来。