第二六回 真本事耳际夜闻声 假好人眉间春动色

按杨家妈道:“就是苏冠香 ,说给新衙门里捉了去了。”陈小云瞿然道:“苏冠香可是宁波人家逃走出来的小老婆?”杨家妈道:“正是;逃走倒不是逃走,为了大老婆跟她不对,她丈夫放她出来,叫她再嫁人,不过不许做生意。这时候做了生意了,丈夫挑她的眼,这下子我孙女儿 ,刚到苏冠香那儿做娘姨,可不倒霉!”庄荔甫道:“你孙女儿可有带挡 [1] ?”杨家妈道:“就是这么说呀。要是掮洋钱的,那可有点不得了了;像我们有什么要紧,可怕新衙门里要捉我们这人!”李鹤汀道:“苏冠香倒架子大死了,这可要吃苦了!”杨家妈道:“不碍事的;听说齐大人在上海。”洪善卿道:“可是平湖齐韵叟?”杨家妈道:“正是。她们一家,就是苏冠香跟齐大人娶了去的苏萃香是亲姊妹。还有几个都是讨人。”

[1] 妓院女佣投资分担开办费。

庄荔甫忽然想起,欲有所问,却为吴松桥张小村两人一心只想打牌,故意摆庄划拳,又打断话头。等至出局初齐,张小村便怂恿陈小云打牌。小云问筹码若干。小村说是一百块底。小云道:“太大了。”小村极力央求应酬一次。吴松桥在旁帮说。陈小云乃问洪善卿:“我跟你合打好不好?”善卿道:“我不会打 ,合什么呀?要 你跟荔甫合了罢。”小云又问庄荔甫。荔甫转向施瑞生道:“你也合点。”瑞生心中亦有要事,慌忙摇手,断不肯合。

于是陈小云庄荔甫言定输赢对拆,各打四圈。李鹤汀道:“要打牌 ,我们酒不要吃了。”施瑞生听说,趁势告辞,仍和陆秀宝同去。张小村不知就里,深致不安,并恐洪善卿扫兴,急取鸡缸杯筛满了酒,专敬五拳。吴松桥也代主人敬了洪善卿五拳。十杯划毕,局已尽行,惟留下杨媛媛连为牌局。众人略用稀饭而散。

落*霞*读*书 🌳 lu o xi a d u sh u . com _

登时收过台面,开场打牌。张小村问洪善卿:“可高兴打两副?”善卿说:“真的不会打。”吴松桥道:“看看 就会了。”

洪善卿即拉只凳子坐于张小村吴松桥之间,两边骑看。杨媛媛自然坐李鹤汀背后。庄荔甫急于吸烟,让陈小云先打。恰好骰色挨着小云起庄。

小云立起牌来即咕噜道:“牌怎么这么个样式呀?”三家催他发张。发张以后,摸过四五圈,临到小云,摸上一张又迟疑不决;忽唤庄荔甫道:“你来看 ,我倒也不会打了 。”

荔甫从烟榻上崛起跑来看时,乃是在手筒子清一色,系![]() 共十四张。荔甫翻腾颠倒配搭多时,抽出一张六筒教陈小云打出去,被三家都猜着是筒子一色。张小村道:“不是四七筒就是五八筒,大家当心点。”

共十四张。荔甫翻腾颠倒配搭多时,抽出一张六筒教陈小云打出去,被三家都猜着是筒子一色。张小村道:“不是四七筒就是五八筒,大家当心点。”

可巧小村摸起一张幺筒,因台面上幺筒是熟张,随手打出。陈小云急说:“胡了!”摊出牌来,核算三倍,计八十胡。三家筹码交清。庄荔甫复道:“这副牌,可是应该打六筒?你看,一四七筒,二五八筒,要多少胡张喏!”吴松桥沉吟道:“我说应该打七筒:打了七筒,不过七八筒两张不胡,一筒到六筒一样要胡;这下子一筒胡下来,多三副掏子,二十二胡加三倍,要一百七十六胡呢。你去算 。”张小村道:“蛮对;小云打错了。”庄荔甫也自佩服。李鹤汀道:“你们几个人都有这些讲究!谁高兴去算它呀!”说着,便历乱掳牌。

洪善卿在旁默默寻思这副牌,觉得各人所言皆有见解,方知打牌亦非易事,不如推说不会,作“门外汉”为妙,为此无心再看,讪讪辞去。杨媛媛坐了一会,也自言归。

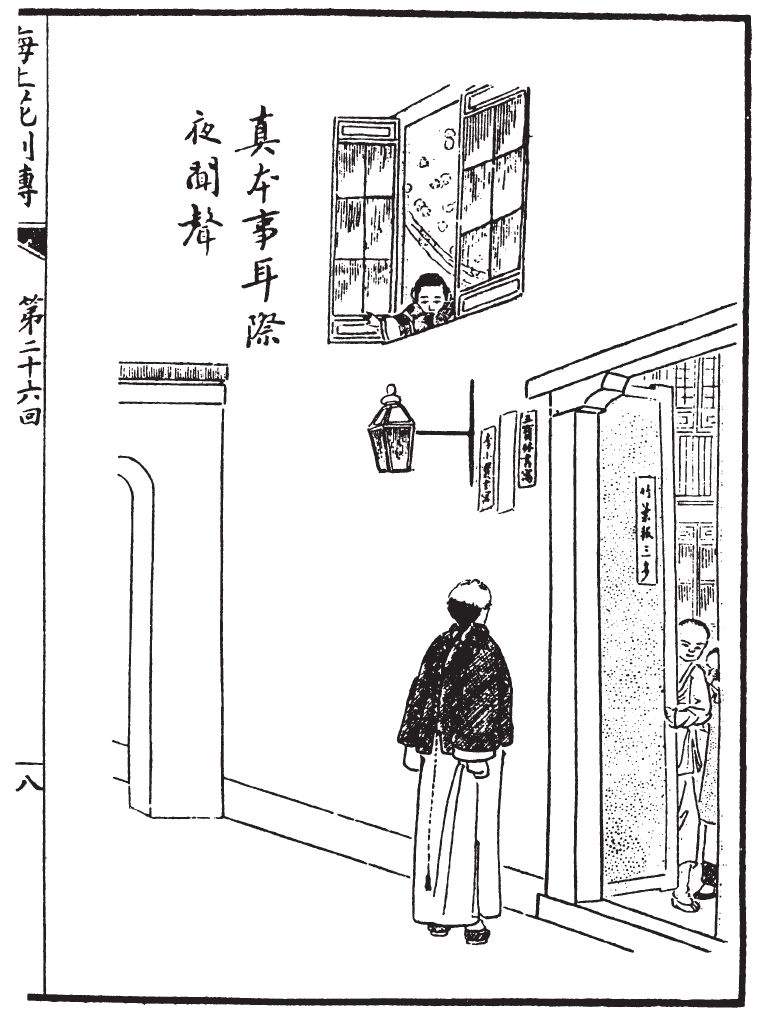

比及八圈满庄,已是两点多钟了。吴松桥张小村皆为马桂生留下,其余三人不及再用稀饭,告别出门。鹤汀轿子,陈小云包车,分路前行,独庄荔甫从容款步,仍回西棋盘街聚秀堂来。黑暗中摸到门首,举手敲门,敲了十数下,倒是陆秀林先从楼上听见,推开楼窗喊起外场,开门迎进。

外场见是庄荔甫,忙划根自来火,点着洋灯,照荔甫上楼。荔甫至楼梯下,只见杨家妈也挤紧眼睛,拖双鞋皮,跌撞而出。外场将洋灯交与杨家妈,荔甫即向外场说:“开水不要了,你去睡罢。”外场应诺。

杨家妈送荔甫到楼上陆秀林房,荔甫又令杨家妈去睡。杨家妈逡巡自去。房内保险灯俱灭,惟梳妆台上点一盏长颈灯台。陆秀林卸妆闲坐吸水烟,见了荔甫,问:“打牌可赢哪?”荔甫说:“稍微赢点。”还问秀林:“你为什么不睡?”秀林道:“等你呀。”

荔甫笑而道谢,随脱马褂挂于衣架。秀林授过水烟筒,亲自去点起烟灯。荔甫跟至烟榻前,见一只玻璃船内盛着烧好的许多烟泡,尤为喜惬,遂不暇吸水烟,先躺下去过瘾。秀林复移过苏绣六角茶壶套,问荔甫:“可要吃茶?蛮热的。”荔甫摇摇头,吸过两口鸦片烟,将钢签递给秀林。秀林躺在左首,替荔甫化开烟泡,装在枪上。

荔甫起身,向大床背后去小解,忽隐约听见隔壁房内有微微喘息之声,方想起是施瑞生宿在那里;解毕,蹑足出房,从廊下玻璃窗张觑,无如灯光半明不灭,隔着湖色绸帐,竟一些看不出。只听得低声说道:“这可还要强啊?”仿佛施瑞生声音。那陆秀宝也说一句,其声更低,不知说的甚么。施瑞生复道:“你只嘴倒硬的 !一条小性命可是一定不要的了?”

庄荔甫听到这里,不禁“格”声一笑。被房内觉着,悄说:“快点不要 !房外头有人在看!”施瑞生竟出声道:“那就让他们看好了 !”随向空问道:“可好看哪?你要看 来 !”

庄荔甫极力忍笑,正待回身,不料陆秀林烟已装好,见庄荔甫一去许久,早自猜破,也就蹑足出房,猛可里拉住荔甫耳朵,拉进门口,用力一推,荔甫几乎打跌,接着彭的一声,索性把房门关上。荔甫兀自弯腰掩口笑个不住。秀林沉下脸埋怨道:“你这倒霉人 少有出见的!”荔甫只龇着嘴笑,双手挽秀林过来,并坐烟榻,细述其言,并揣摩想像仿效情形。秀林别转头假怒道:“我不要听!”

荔甫没趣躺下,将枪上装的烟吸了,乃复敛笑端容和秀林闲话,仍渐渐说到秀宝。荔甫偶赞施瑞生:“总算是好客人。”秀林摇手道:“施脾气不好,就像是‘石灰布袋’ [2] !这时候新做起,好像蛮要好;熟了点就厌了不来了。”荔甫道:“那也说不定的 。我说他们两个人都是好本事,拆不开的了。施再要去攀相好,推扳点倌人也吃他不消。”秀林瞪目嗔道:“你还要去说它!”说了,取根水烟筒走开。

[2] 一碰一个白迹,污了衣服,即一经近身就不能再用之意。

荔甫再吸两枚烟泡,吹灭烟灯,手捧茶壶套安放妆台原处,即褪鞋箕坐于大床中,看钟时将敲四点。荔甫点头招手要秀林来。秀林佯做不理。荔甫大声道:“让我吃筒水烟 !”秀林不防,倒吃一惊,忙带水烟筒来就荔甫,着实说道:“人家都睡了有一会了,,给他们骂!”荔甫笑而不辩,伸臂勾住秀林颈项,附耳说话。说得秀林且笑且怒道:“你发昏了,是不是?”将水烟筒丢与荔甫,强挣脱身,踅往大床背后。

荔甫一筒水烟尚未吸完,却听秀林自己在那里嗤的好笑。荔甫问:“笑什么?”秀林不答;须臾事毕,出立床前,犹觉笑容可掬。荔甫放下水烟筒,款款殷殷要问适间笑的缘故。秀林要说,又笑一会,然后低声道:“起先你没听见,那才叫气人!我庆云里出局回来,同杨家妈两个人在讲讲话,听见秀宝房间里这边玻璃窗上什么东西在碰。我当是秀宝到下头去了,连忙说:‘杨家妈,你快点去看 。’杨家妈去了回来,倒说道:‘晦气!房门也关了的了!’我说:‘可进去看哪?’杨家妈说:‘看它做什么!碰坏了叫他赔!’我这才刚刚想到。过一会,杨家妈下头去睡了,我一个人打通一副五关,烧了七八个烟泡,多少时候哪,再听听,玻璃窗上还在那儿响呀。我恨死了!自己两只耳朵恨不得要扳掉它。”

荔甫一面听,一面笑。秀林说毕,两人前仰后合,笑作一团。荔甫忽向秀林耳边又说几句。秀林带笑而怒道:“这可不跟你说了!”荔甫忙讨饶。当时天色将明,庄荔甫陆秀林收拾安睡。

次日早晨,荔甫心记一事,约至七点钟惊醒,嘱秀林再睡,先自起身。大姐舀进面水,荔甫问杨家妈为何不见。大姐道:“她孙女儿来叫了去了。”

荔甫便不再问,略揩把面,即离了聚秀堂,从东兜转至昼锦里祥发吕宋票店。陈小云也初起身,请荔甫登楼厮见。小云讶其太早。荔甫道:“我还要托你桩事,听说齐韵叟在这儿。”小云道:“齐韵叟同过台面,倒不大相熟。这时候不晓得可在这儿?”荔甫道:“可不可以托相熟的去问他一声,可要交易点。”小云沉思道:“就是葛仲英李鹤汀 跟他世交,要 写张条子去托他们。”

荔甫欣然道谢。小云即时缮就两封行书便启,唤管家长福交代:一封送德大钱庄,一封送长安客栈,并说,如不在须送至吴雪香杨媛媛两家。

长福连声应“是”,持信出门,拣最近之处,先往东合兴里吴雪香家询葛二少爷,果然在内,惟因高卧未醒,交信而去;方欲再往尚仁里,适于四马路中遇见李鹤汀管家匡二。长福说明送信之事。匡二道:“你交给我好了。”长福出信授与匡二,因问:“这时候到哪去?”匡二说:“没什么事,走着玩。”长福道:“潘三那儿去坐会好不好?”匡二踌躇道:“难为情的 。”长福道:“徐茂荣本来不去了呀,就去也没什么难为情。”

匡二微笑应诺,转身和长福同行。行至石路口,只见李实夫独自一个从石路下来,往西而去。匡二诧异道:“四老爷往这边去做什么?”长福道:“恐怕是找朋友。”匡二道:“不见得。”长福道:“我们跟了去看看。”

两人遮遮掩掩一路随来,相离只十余步。李实夫一直从大兴里进去。长福匡二仅于 口窥探,见实夫踅至 内转弯处石库门前举手敲门,有一老婆子笑脸相迎,进门仍即关上。长福匡二因也进 ,相度一回,并不识何等人家;向门缝里张时,一些都看不见;退后数步,隔墙仰望,绿玻璃窗模糊不明,亦不清楚。

徘徊之间,忽有一只红颜绿鬓的野鸡推开一扇楼窗,探身俯首,好像与楼下人说话。李实夫正立在那野鸡身后。匡二见了,手拉长福急急回身,却随后听得开门声响,有人出来。长福匡二踅至 口,立定稍待,见出来的即是那个老婆子。匡二不好搭讪。长福贸贸然问老婆子道:“你的小姐名字叫什么?”那老婆子将两人上下打量,沉下脸答道:“什么小姐不小姐!不要瞎说!”说着自去。

长福虽不回言,也咕噜了一句。匡二道:“恐怕是人家人。”长福道:“一定是野鸡;要是人家人,还要给她骂两声哩。”匡二道:“野鸡 ,叫她小姐也没什么 。”长福道:“要 就是你们四老爷包在那儿,不做生意了,对不对?”匡二道:“管他们包不包,我们到潘三那儿去!”

于是两人折回往东至居安里,见潘三家开着门,一个娘姨在天井里当门箕踞浆洗衣裳。两人进门,娘姨只认得长福,起迎笑道:“长大爷,楼上去 。”匡二知道有客人,因说:“我们等会再来罢。”娘姨听说,急甩去两手水渍,向裙 上一抹,两把拉住两人,坚留不放。长福悄问娘姨:“客人可是茂荣?”娘姨道:“不是;就快走了。你们楼上请坐会。”

长福问匡二如何。匡二勉从长福之意,同上楼来。匡二见房中铺设亦甚周备,因问房间何人所居。长福道:“此地就是潘三一个人。还有几个不在这儿,有客人来 去喊了来。”匡二始晓得是台基之类。

不一会,娘姨送上烟茶二事,长福叫住,问:“客人是谁?”娘姨道:“是虹口,姓杨,七点钟来的,这就要走了。他们事多,七八天来一趟。不要紧的。”长福问是何行业。娘姨道:“这倒不晓得他做什么生意。”

说时,潘三也踯躅上楼,还蓬着头,趿着拖鞋,只穿一件捆身子;先令娘姨下头去,又亲点烟灯请用烟。匡二随向烟榻躺下。长福眼睁睁地看着潘三只是嘻笑。潘三不好意思,问道:“什么好笑呃?”长福正色道:“我为了看见你面孔上有一点点龌龊在那儿,在笑。你等会洗脸 ,记着,拿洋肥皂洗干净它。”

潘三别转头不理。匡二老实,起身来看。长福用手指道:“你看 !是不是?不晓得龌龊东西怎么弄到面孔上去,倒也稀奇了!”匡二呵呵助笑。潘三道:“匡大爷 也去上他的当!他们一只嘴可能算是嘴呀!”长福跳起来道:“你自己去拿镜子来照,可是我瞎说!”匡二道:“恐怕是头上洋绒线掉了色了,对不对?”

潘三信是真的,方欲下楼。只听得娘姨高声喊道:“下头来请坐罢。”长福匡二遂跟潘三同到楼下房里。潘三忙取面手镜照看面上,毫无瘢点,叫声“匡大爷”道:“我当你是好人,这也学坏了!倒上了你的当!”

长福匡二拍手跺脚,几乎笑得打跌。潘三忍不住亦笑。长福笑止,又道:“我倒不是瞎说;你面孔上龌龊不少在那儿,不过看不出罢了。多揩两把手巾,那才是正经。”潘三道:“你嘴也要揩揩才好!”匡二道:“我们是蛮干净在这儿!要 你面孔龌龊了,连只嘴也龌龊了!”潘三道:“匡大爷,你 还要去学他们,他们这些人再坏也没有!可是算他们会说?会说也没什么稀奇 !”长福道:“你听听她的话!幸亏生两个鼻孔,不然要气死了!”

三人赌嘴说笑。娘姨提水铫子来倾在盆内,潘三始洗面梳头。时已近午,长福要回家吃饭,匡二只得相与同行。潘三将匡二袖子一拉,说:“等会再来。”长福没有看见,胡乱答应,和匡二一路而去。